脳神経のセルフケア② 視神経

2022/08/26 【 症状と療法 】

視神経(ししんけい)とは

視神経は、脳神経12種の内の2番目で、主な機能は「視覚」です。

網膜で受け取った情報(光の明暗、色彩、形、遠近)を脳に伝える役割があります。

なんだか難しそうですが、物を見るための神経と思っていただいてOKです。

視神経のセルフケア法

視神経は、視覚を確認することがセルフケアになります。

具体的には、「視力・視野」です。

毎日続けることで、視力にかかわる筋肉が鍛えられるだけでなく、目の異常にもいち早く気づくことができるようになります。

①片目ずつ、「視力検査」をする

小学生の頃から慣れ親しんだ通常の視力検査で、どれくらいクッキリ見えているかの検査です。

検査用紙は、⇧のイラストを押すとダウンロード(PDF)できるので、自宅やコンビニのプリンターで印刷し使用してください。

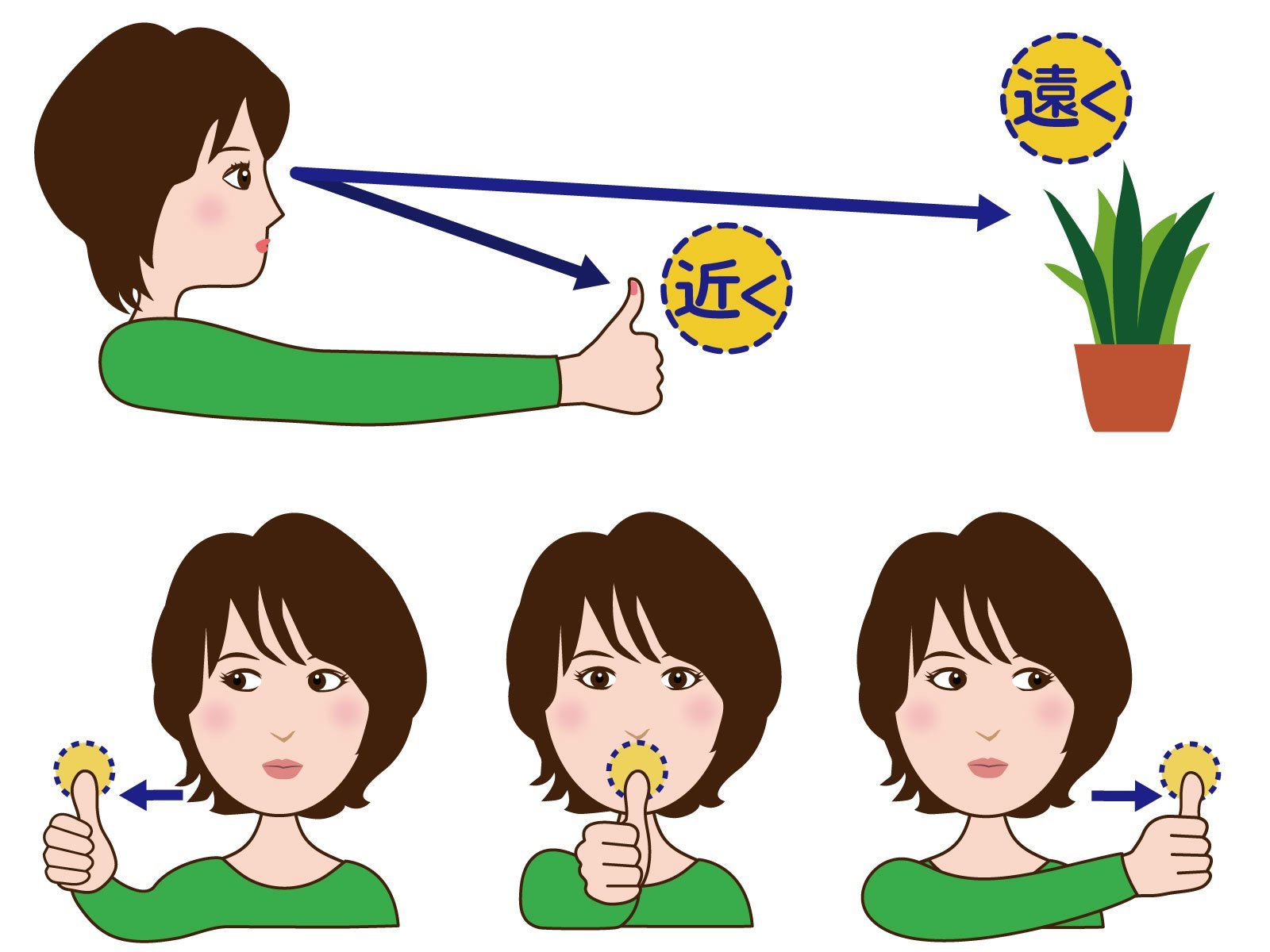

②片目ずつ、「視野検査」をする

視野検査はあまり聞き慣れない言葉ですが、親指の爪を目印に、どこまでなら見えるか?を確認する検査です。

視力が悪い方は、シールを爪に貼るなどして、目立つようにするとやりやすいと思います。

視野検査で早期発見できる!

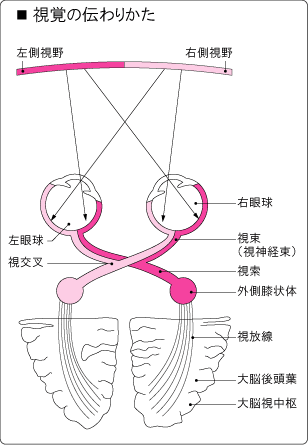

視神経の機能は、⇩のように少し複雑になっています。

一見わかりにくいですが、例えば

・左眼球が使えなくなると、左が見えにくくなる

・右脳が障害されると、左が見えなくなる

と覚えておけば、視覚に違和感が出た時に、異常を見過ごしてしまうことが無くなります。

注意

脳神経には、繰り返しの刺激が苦手なものと、やるほどに良い効果につながるものがあります。

視覚は後者の、「繰り返しが得意なもの」なので、やることで機能の低下予防や、機能回復につながります。

また繰り返しになりますが、視覚は「目の異常」でも「脳の異常」でも障害が起こりますが、発症のタイプにより、障害されている部位が異なります。

「見えている範囲や見え方が、いつもと違うな」と感じたら、できるだけ早く眼科や脳神経科を受診するようにしてください。

投稿日: 2022/08/26

脳神経のセルフケア① 嗅神経

2022/08/19 【 症状と療法 】

脳神経のセルフケア① 嗅神経

脳神経は、頭蓋骨の中に多く存在するため、そこで問題が生じると改善させるのが難しい(肩こりや腰痛のように)のが現実です。

だったら、

「老化や疾患に伴って発症するまで放置するしかないのか?」

と言われたら、確かにその通りです。

しかし、

・発症(老化)を遅らせる

・発症しても軽度で済ますことができる

・疾患を早期発見できる

方法があるとしたら、知りたくないですか?

ブログでは、今回から全10回の予定で、それらをシェアしていきたいと思います。

健康寿命を伸ばす一助になれば幸いです。

嗅神経(きゅうしんけい)とは

人には12種の脳神経があり、嗅神経はその1番目になります。

主な機能は「嗅覚」です。

ちなみに、加齢で嗅覚が鈍くなることは一般的です。

しかし、嗅覚の消失が両側性であったり、頭部外傷がないのに発症した場合は、病変の可能性があるため、内科や脳神経科を受診するようにしてください。

嗅神経のセルフケア法

嗅神経は、嗅覚を使うことがセルフケアになります。

具体的には、「ニオイをかぐ」です。

対象物は何でもよいですが、少しだけ刺激が強めの方が適しています。

<例>

・ハッカ油

・珈琲

・オレンジジュース など*酢のような刺激がありすぎるものは不向きです。

<やり方>

①ニオイを感じるか

②対象物とニオイが一致するか

・鼻腔の片方を閉じ、直接ニオイをかいで①②を確認してください。

・確認できれば、もう一方も行ってください。

意識的に使うことで、嗅神経の衰えを抑制することができます。

注意

脳神経には、繰り返しの刺激が苦手なものと、やるほどに良い効果につながるものがあります。

嗅覚は前者の、「繰り返しが苦手なもの」なので、連続でやり続けることは止めてください。

ご存知の通り、人はニオイに慣れる性質があります。

特定のニオイに慣れたから感じなくなったのか、機能低下で感じなくなったのかが分からなくなってしまいます。

また繰り返しになりますが、嗅覚が鈍ることは加齢に伴い正常に起こる反応ですが、消失は病変の予兆や疾患による反応のケースがあります。

おかしいなと思ったら、内科や脳神経科を受診するようにしてください。

投稿日: 2022/08/19

体を柔らかくするセルフケア

2022/08/12 【 症状と療法 】

体を柔らかくするセルフケア

体の硬さに関する相談を受けましたので、今回はそれについてのセルフケア法をシェアします。

やり方はすごく簡単です。

・大きく

・ゆっくり

・ラジオ体操

を毎日するだけ!

イメージは、「錆びて途中までしか開閉できない扉」と同じです。

⇧みたいな古い扉でも、何度も、ゆっくり、開閉を繰り返していたら、徐々に開閉範囲が広がってきますよね。

体が硬い人の体も、錆びた扉と同じです。

大きく、ゆっくり、繰り返し動かすことで、柔らかい体になっていきます。

ストレッチはオススメしません

よく、「どんなストレッチをしたら良いですか?」と聞かれますが、今回のような場合はストレッチはオススメではありません。

理由は、「大きく開かない扉」を全力で開ける方向に押しても、一時的にしか改善しないのと同じです。

開かない理由があるから、開かない。

むしろ、無理やり開けると破損する場合もあります。

つまり、開かないのは結果であって、原因ではありません。

体が硬いのは結果。

ではなぜ体が硬くなるか?

僕は多くの現代人は、「日常的に限られた運動域だけで生活をしているから」だと想像しています。

日頃使っていないのなら、可動範囲が限定されるのは当たり前のことです。

そして改善していく場合は、いきなり大きく動かすのではなく、徐々に動く範囲を広げる方が壊れることなく、持続性がある結果に繋がります。

そのことから、

・大きく

・ゆっくり

・ラジオ体操

することが、「体を柔らかくするセルフケア」として適切だとお伝えしています。

今回の情報が、体の硬さで悩む方の参考になれば幸いです。

それではまた

投稿日: 2022/08/12

夏季休業のお知らせ

2022/08/06 【 お知らせ 】

いつもウェルネスセラピーをご利用いただきましてありがとうございます。

誠に勝手ながら、下記日程にて夏季休業とさせていただきます。

休業日:2022/8/11(木)~8/14(日)

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

★ウェルネスセラピー カイロプラクティック

投稿日: 2022/08/06

「寝起きの肩こり」かんたんセルフケア法

2022/08/05 【 症状と療法 】

今回は、「寝起きの肩こり」をかんたんに解消するセルフケア法を3つお伝えします。

特別な知識やコツはなく、今日からすぐに始められるので、気になる方はぜひチャレンジしてみてください。

症状は就寝前が原因

痛みや痺れ、眠気や吐き気など、症状には様々なものがありますが、みなさんは体に異変を感じたとき、

「あれ?さっき何かしたかな?」

「昨日のあれが原因かな?」

と、直前や数時間前の行動を疑いませんか?

「寝起きの肩こり」も例外ではなく、解消するためには、寝起きの前・・・

つまり、就寝時や就寝前の行動の見直しが鍵になります。

解消するためのセルフケアは、4つだけです⇩。

<症状改善に役立つ4つの見直すこと>

① 夜に肩まわりのマッサージをしない

② 寝る前にストレッチしない

③ マクラを外し、フェイスタオルを枕の代わりに敷く

④ 寝る前に長時間ソファーに座らない

「やる」よりも「やめる」が大事

勉強でもスポーツでも同じですが、「成功させるには、まずは成功しない方法をやめてから」になります。

「寝起きの肩こり」の場合は、前述した4つをやめることが先決です。

おおよそ2ヶ月程度「やめる」を続けるだけで、ほとんどの方の症状が解消します。

プロに頼るときの注意点

より早く改善したい方は、プロの手を借りる事をおすすめしますが、注意点があります。

今回お伝えした4つの方法は、いずれも「筋肉を伸ばさない方法」で、これはプロ・アマ問わず共有するべき情報です。

言い換えるなら、今回の症状は「筋肉を伸ばさず改善できるプロじゃないと治せない」ものです。

電話で、「マッサージやストレッチ以外で、筋肉の緊張を取ることができますか?」と確認してみてください。

できる先生なら、この症状を治してくれるはずです。

今回の記事が、症状改善に役だてば幸いです。

それではまた

投稿日: 2022/08/05