【図解】動画をまとめています

2022/11/20 【 お知らせ 】

③「保険診療と実費診療の違い」って何?

<こんな方におすすめです>

・どこに行けば良いか迷われている方

・保険診療にするか迷われている方

・保険と実費の違いを知りたい方

②なぜ症状は「我慢すると治る時と、悪化する時があるのか?」

<こんな方におすすめです>

・我慢できる間は、自分でなんとかする方

・健康寿命を伸ばしたい方

①カイロプラクティックって何?

<こんな方におすすめです>

・「なぜカイロが良い」と、言われているのか分からない方

・早く症状を治したいけど、カイロを受けるのが不安な方

・他の治療法との違いを知りたい方

投稿日: 2022/11/20

脳神経のセルフケア⑨副神経

2022/10/14 【 症状と療法 】

脳神経のセルフケア9

今回は、首周りや喉の奥に分布する神経、「副神経」についてシェアします。

<セルフケアでできること>

・肩こりの改善(筋力低下によるもの)

・頻繁な寝違えの改善(筋力低下によるもの)

・嚥下障害の早期発見(飲み込みづらい)

・発声障害の早期発見(かすれ声)

・消化障害の早期発見

・自律神経障害の早期発見

・急激な心拍数の低下や血圧の低下による事故を未然に防ぐ

副神経は、肩こりや首こり、自律神経症状と関連がある神経です。

異常の早期発見は早期回復に繋がりますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

副神経 とは

副神経は、首にある頭を動かすための筋肉や、喉奥の筋肉を働かせる神経です。

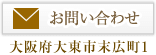

僧帽筋や胸鎖乳突筋の筋力低下により起こる、肩こりや首こりは、副神経の機能低下を疑います。

また副神経は、喉奥で迷走神経と合流するため、迷走神経の機能を合わせて考えます。

迷走神経 とは

(前回から抜粋)

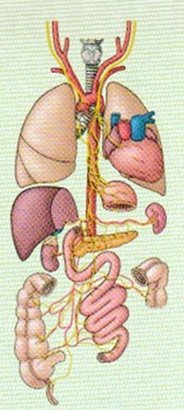

迷走神経は、咽頭、喉頭、食道上部1/3などを支配する運動神経と、胸部~腹部の内臓や心臓、血管などを支配する副交感神経に影響を与えます。

肺や気管支、消化器などを制御することから、嚥下や発声、消化管の蠕動運動などに関係する働きをします。

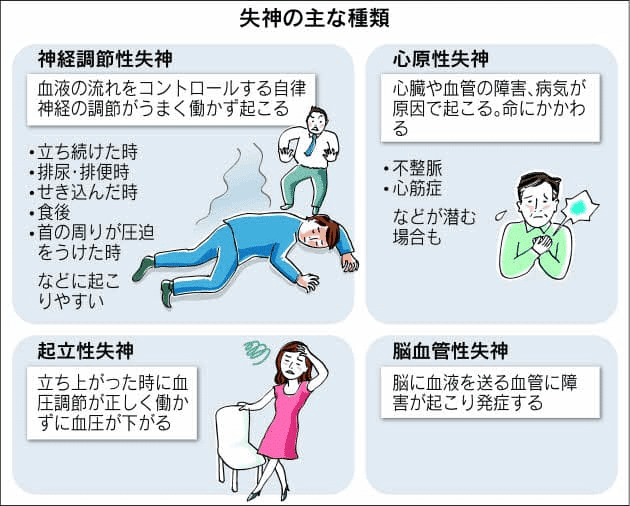

迷走神経が刺激されることによって、自律神経のバランスが崩れることを、迷走神経反射といいます。

これは、一時的に心拍数が減ったり、血圧が下がったりする病態です。

発症により危険を伴うことがありますので、心あたりがある方は脳神経科を受診するようにしてください。

副神経のセルフケア法

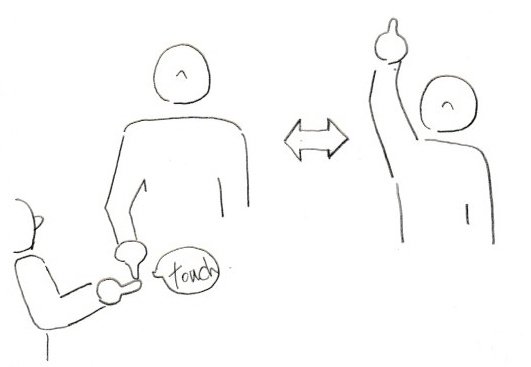

左:僧帽筋のチェック法 / 右:胸鎖乳突筋のチェック法

僧帽筋・胸鎖乳突筋の弱化を、⇧の要領で確認してください。(各1秒程度)

*青矢印は、赤矢印の力を確認するために行っています。

「押さえる=固定」のイメージで行なってください。

正常であれば、痛みもなく、青矢印を押し返すことができます。

<チェックポイント>

・赤矢印方向に動かす時に、痛みは出なかったか?

・青矢印を押し返すくらいの力があったか?

迷走神経のセルフケア法

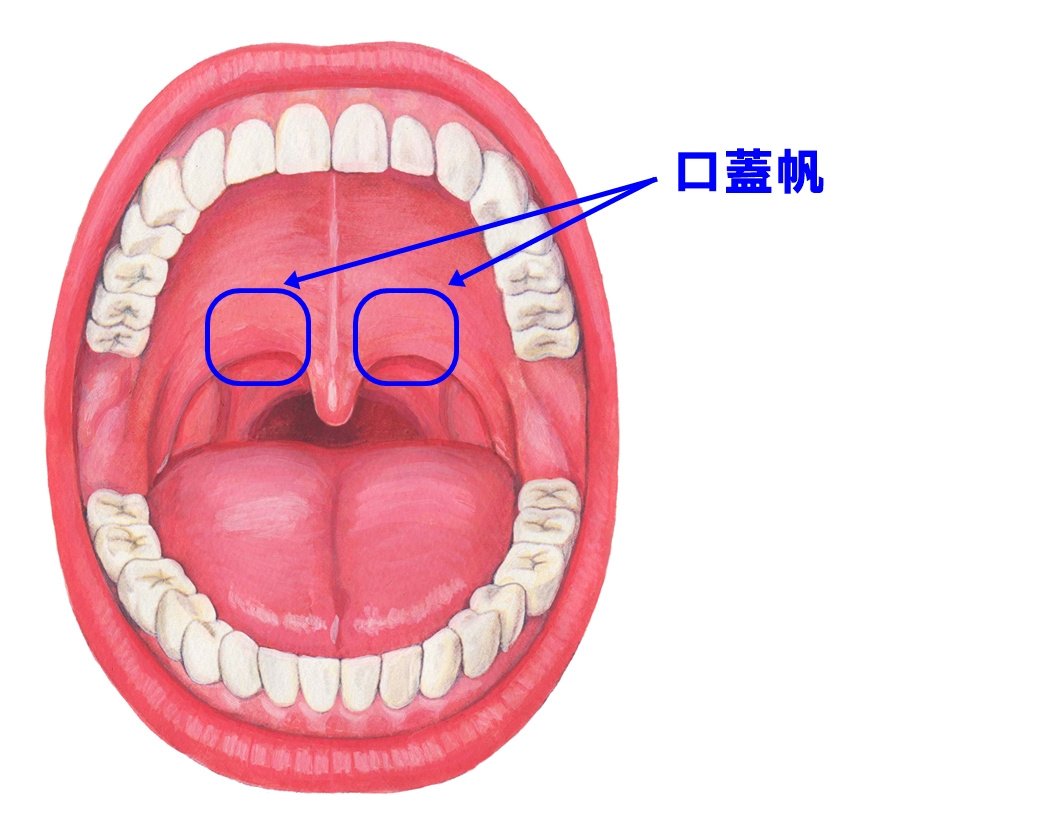

鏡の前で口を開け、「あ~~~~」と言ってみてください。

正常であれば口蓋帆(こうがいはん)は、左右とも上に上がります。

異常がある場合は、片側だけが上がります。

<チェックポイント>

・口蓋帆が左右とも上がるか?

注意

脳神経には、繰り返しの刺激が苦手なものと、やるほどに良い効果につながるものがあります。

副神経は、使うことが機能を維持する、リハビリ的な効果になります。

また迷走神経は、朝に顔を洗う時や、風呂上がりなど鏡があるところで、気がついたときにチェックしてみてください。

家事や育児、デスクワークで肩がこりやすい方、日頃から立ちくらみや、めまいが多い方は、毎日チェックすると良いですよ。

毎日続ける中で、もし症状までいかなくても、少しでも違和感を感じたら、できるだけ早く脳神経科を受診するようにしてください。

投稿日: 2022/10/14

脳神経のセルフケア⑧舌咽神経・迷走神経

2022/10/07 【 症状と療法 】

脳神経のセルフケア8

今回は喉の奥に分布する神経、「舌咽(ぜついん)神経・迷走神経」についてシェアします。

<セルフケアでできること>

・嚥下障害の早期発見(飲み込みづらい)

・発声障害の早期発見(かすれ声)

・消化障害の早期発見

・自律神経障害の早期発見

・急激な心拍数の低下や血圧の低下による事故を未然に防ぐ

舌咽神経・迷走神経は、味覚や嚥下、心拍数や血圧などに影響を持つ神経です。

異常の早期発見は早期回復に繋がりますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

舌咽神経 とは

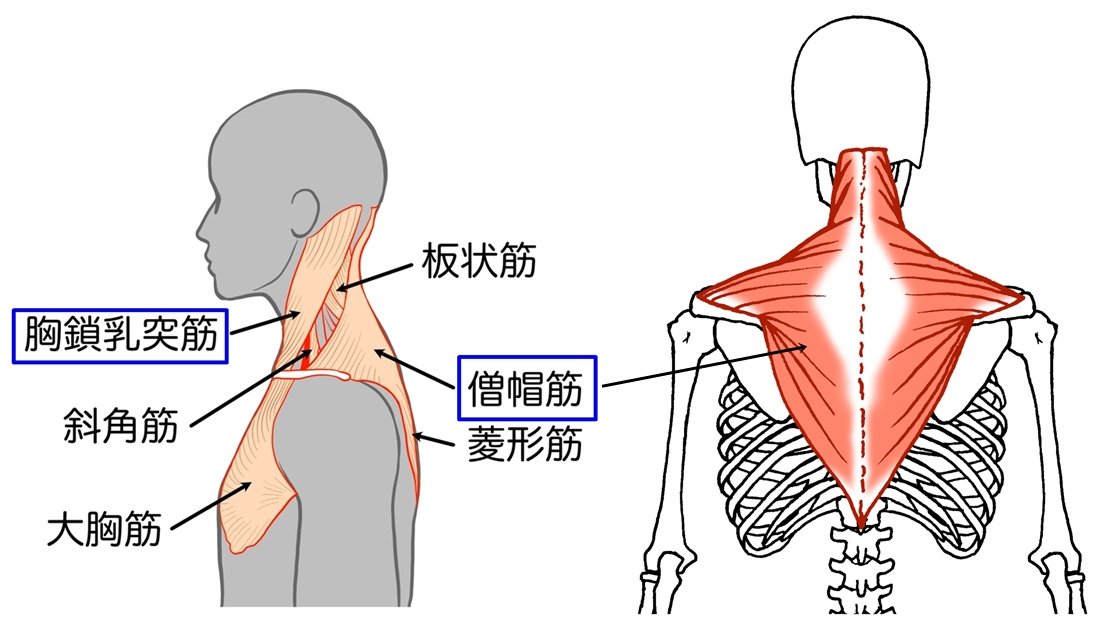

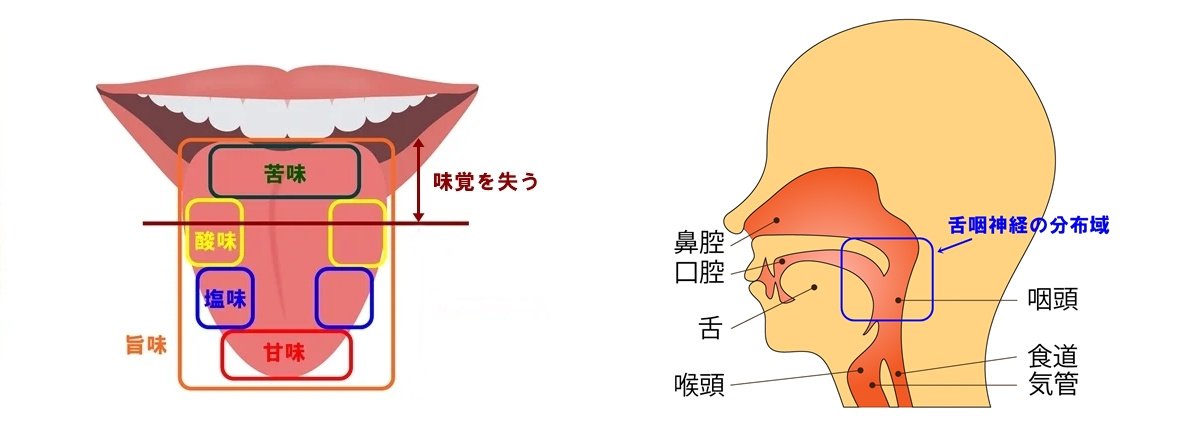

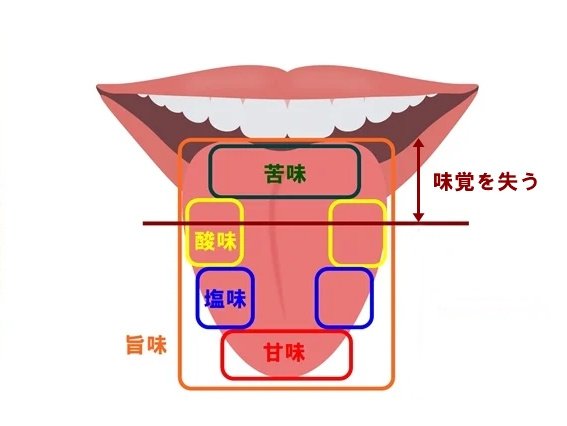

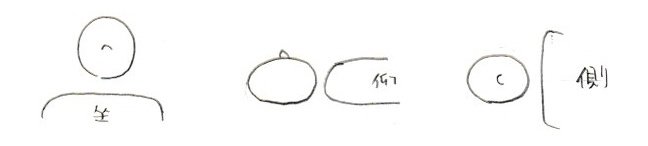

舌咽神経は、舌と咽頭に分布し、味覚を伝える働きをもつ神経です。

以前紹介した「脳神経のセルフケア⑤顔面神経」で舌前2/3の味覚の話をしましたが、これと合わせると⇩のようになります。

新型コロナウィルスに感染することでも味覚を失うことがあると報告されていますので、混同する方もいるかも知れませんが、異なる病態になります。

味覚障害が出て、不安でコロナ検査したところ陰性なら、一度脳神経科を受診することをおすすめします。

迷走神経 とは

迷走神経は、咽頭、喉頭、食道上部1/3などを支配する運動神経と、胸部~腹部の内臓や心臓、血管などを支配する副交感神経に影響を与えます。

肺や気管支、消化器などを制御することから、嚥下や発声、消化管の蠕動運動などに関係する働きをします。

迷走神経が刺激されることによって、自律神経のバランスが崩れることを、迷走神経反射といいます。

これは、一時的に心拍数が減ったり、血圧が下がったりする病態です。

発症により危険を伴うことがありますので、心あたりがある方は脳神経科を受診するようにしてください。

天王寺こいでクリニック 心療内科・神経内科・栄養療法HPより抜粋

舌咽神経のセルフケア法

舌咽神経は苦味を感じる働きがあることから、ゴーヤや青汁など苦いものを摂取することで、味覚の確認をしてください。

<チェックポイント>

・苦味を感じるか?

迷走神経のセルフケア法

鏡の前で口を開け、「あ~~~~」と言ってみてください。

正常であれば口蓋帆(こうがいはん)は、左右とも上に上がります。

異常がある場合は、片側だけが上がります。

<チェックポイント>

・口蓋帆が左右とも上がるか?

注意

脳神経には、繰り返しの刺激が苦手なものと、やるほどに良い効果につながるものがあります。

舌咽神経は、苦味があるものを食べたときに意識する程度でOKです。

これからの時期でしたら、サンマの内臓は苦い食べ物の一つかと思います。

迷走神経は、朝に顔を洗う時や、風呂上がりなど鏡があるところで、気がついたときにチェックしてみてください。

日頃から立ちくらみや、めまいが多い方は、毎日チェックするのもよいかと思います

症状がなくても、少しでも違和感を感じたら、できるだけ早く脳神経科を受診するようにしてください。

投稿日: 2022/10/07

脳神経のセルフケア⑦前庭神経

2022/09/30 【 症状と療法 】

脳神経のセルフケア7

今回は耳にある神経の1つ、「前庭(ぜんてい)神経」についてシェアします。

<セルフケアでできること>

・平衡覚障害の早期発見(ふらつき)

・眼振の早期発見(めまい)

前庭神経は、平衡感覚を正常に維持するために働きます。

異常の早期発見は早期回復に繋がりますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

前庭神経 とは

前庭神経は、内耳神経の1つで平衡覚の働きがある神経です。

三半規管(さんはんきかん)や耳石(じせき)という言葉のほうが、聞き馴染みがあるかもしれません。

この前庭神経が、ウィルス感染などで炎症を起こしたり、外傷などで障害を受けると、平衡感覚に障害が起こり、めまいやふらつきという症状が発症します。

前庭神経のセルフケア法

前庭神経のセルフケアは4つあります。

①平衡感覚の確認(1)

目を閉じて3mくらい歩きます。

自分の思っている方向に進めたかを確認してください。

*転倒に注意してください

<チェックポイント>

・想像している方向に歩けたか?

・転倒しそうにならなかったか?

②平衡感覚の確認(2)

目を開けた状態で、30秒立ってください。

次に、目を閉じた状態で、30秒立ってください。

*転倒に注意してください

<チェックポイント>

・転倒しそうにならなかったか?

③空間認識の確認

目を開けた状態で、「物やパートナーの指示する場所を触れる」「天井を指差す」を4~5度繰り返す⇩。

次に、目を閉じた状態で、先ほどと同じことを繰り返す。

<チェックポイント>

・目の開閉に関係なく、同じ場所に触れることができるか?

④眼振の確認

眼振とは⇩のように、眼球が「無意識で動き、元に戻る」を繰り返す病態です。

座位・仰向け・横向きになり、パートナーに各30秒ずつ観察してもらってください。

<チェックポイント>

・眼振が現れるか?

注意

脳神経には、繰り返しの刺激が苦手なものと、やるほどに良い効果につながるものがあります。

前庭神経の場合は、めまいやふらつきを伴うことがあるため、症状がある時は避け、それ以外は確認程度で行うという頻度でOKです。

症状がなくても、少しでも違和感を感じたら、できるだけ早く耳鼻科や脳神経科を受診するようにしてください。

投稿日: 2022/09/30

脳神経のセルフケア⑥蝸牛神経

2022/09/23 【 症状と療法 】

脳神経のセルフケア6

今回は耳にある神経の1つ、「蝸牛(かぎゅう)神経」についてシェアします。

<セルフケアでできること>

・聴覚障害の早期発見

蝸牛神経は、音を聞き取る上で大切な働きをします。

異常の早期発見は早期回復に繋がりますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

蝸牛神経 とは

蝸牛という言葉は聞き馴染みのない方も多いと思いますが、耳にある内耳神経の1つです。

音の振動を感知し、聴覚情報を大脳に伝える働きがあります。

この神経に障害が出た場合、内耳疾患や神経病変、耳硬化症、メニエール病、髄膜炎、小脳橋角部腫瘍、外傷、脱髄疾患などを疑います。

ちなみに、もう1つは前庭(ぜんてい)神経という名称で、平衡覚の働きを担います。(次週に紹介します)

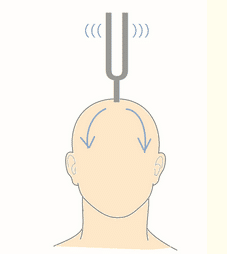

蝸牛神経のセルフケア法

蝸牛神経のセルフケアでは、音叉という特殊な道具を使います⇩。

振動が伝わり、両耳で音が聞こえたら正常です。

<チェックポイント>

・左右差はないか?

・一方が極端に大きく聞こえていないか?

注意

脳神経には、繰り返しの刺激が苦手なものと、やるほどに良い効果につながるものがあります。

蝸牛神経の場合はどちらでもありませんが、音叉から出る音は日常生活にないような「ブーン」という音なのと、骨を直接振動させるものなので、繰り返すと不快に感じるかもしれません。

気分が悪くなってもいけませんので、やり過ぎには注意してください。

音の聞こえづらさは、加齢でも起こりますが、病気でも起こります。

少しでも違和感を感じたら、できるだけ早く耳鼻科や脳神経科を受診するようにしてください。

投稿日: 2022/09/23

脳神経のセルフケア⑤顔面神経

2022/09/16 【 症状と療法 】

脳神経のセルフケア5

今回は、「顔面神経」という神経についてシェアします。

<セルフケアでできること>

・表情筋の衰えの早期発見

・顔面麻痺の早期発見

・味覚異常の早期発見

顔面神経は、顔の表情を作る上でとても大切な働きをします。

異常の早期発見は早期回復に繋がりますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

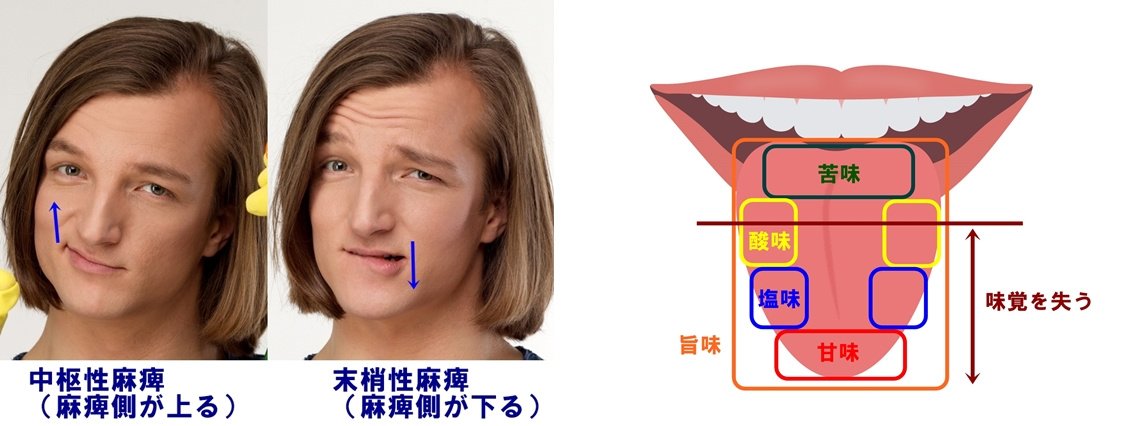

顔面神経 とは

顔面神経には、顔の表情を作る運動系の働きと、舌の先から2/3の味覚を感じ取る感覚系の働きがあります。

この神経に障害が出ると、顔の片側または両側を、自分の意志で表情のコントロールできなくなったり、味に乏しい生活をおくることになります。

顔面神経のセルフケア法

顔面神経のセルフケアは2種類あります。

①感覚の確認

味覚は主に甘味のチェックです。

舌先で甘みを感じることができるかの確認をしてみてください。

<チェックポイント>

・左右差はないか?

・いつもと違う味がしないか?

・いつもより味を感じにくいことはないか?

②運動の確認

鏡の前で、顔全体を使い「あ・い・う・え・お」と声を出してみてください。

<チェックポイント>

・左右差はないか?

・動かしにくいところはないか?

注意

脳神経には、繰り返しの刺激が苦手なものと、やるほどに良い効果につながるものがあります。

顔面神経は後者の、「やるほどに効果があるもの」なので、運動系は洗面所で鏡を見るたびにやってみてください。

味覚のチェックは、別の健康の問題にも絡んでくるので、程々にしてください。

表情の違和感は、疲労でも起こります。

少しでも違和感を感じたら、いつもより早く寝たり、長く睡眠を取るようにしてください。

症状が出る時は一気に悪化することもあるので、気になる時はできるだけ早く、脳神経科を受診するようにしてください。

投稿日: 2022/09/16

脳神経のセルフケア④三叉神経

2022/09/09 【 症状と療法 】

脳神経のセルフケア4

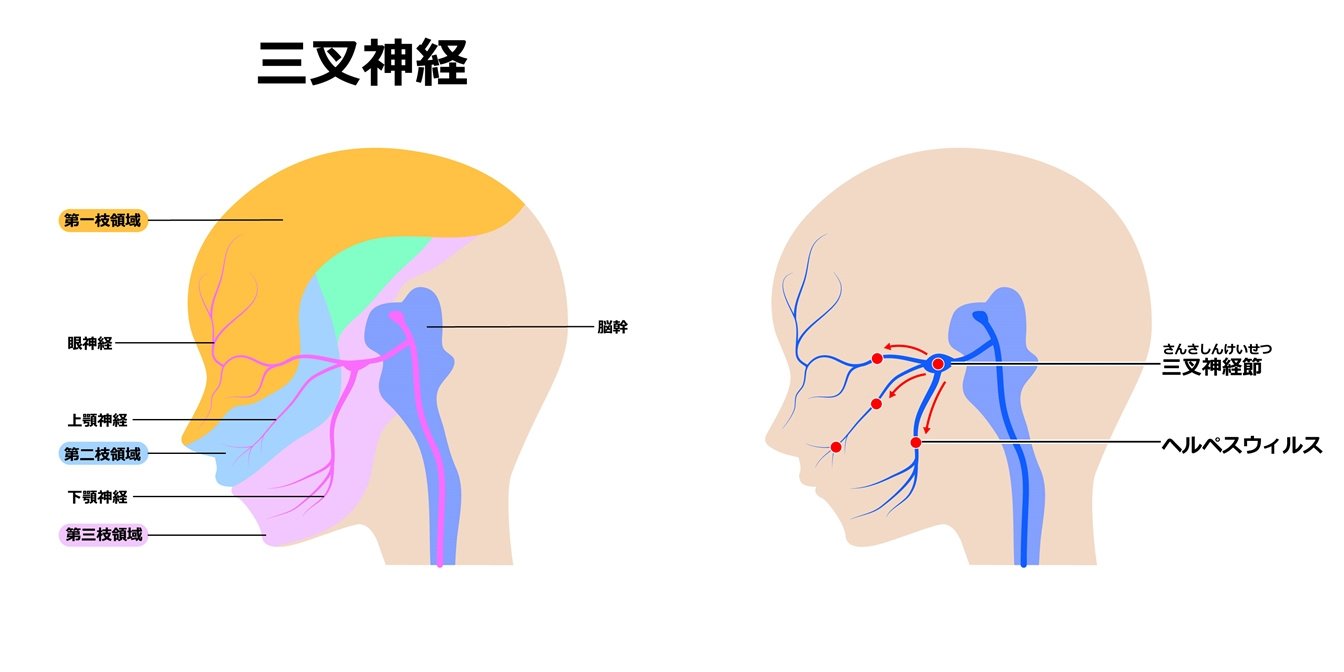

今回は、「三叉(さんさ)神経」という少し聞き慣れない神経についてシェアします。

<セルフケアでできること>

・アゴの力、噛む力の衰えの早期発見

・顔の感覚異常の早期発見

・免疫力の低下を早期に察知

馴染みのない言葉だと難しそうに感じますが、実はとても身近なもので、健康管理には欠かせないものなので、ぜひ最後まで読んでみてください。

三叉神経 とは

三叉神経とは、名前の通り「みつまた」に分かれている神経で、顔に上部・中部・下部に分かれて存在しています⇩。

<働き>

・体力が落ちていたり、免疫力が下がっている時に、顔や頭皮の感覚が敏感になる。

・口唇ヘルペスと関連がある。

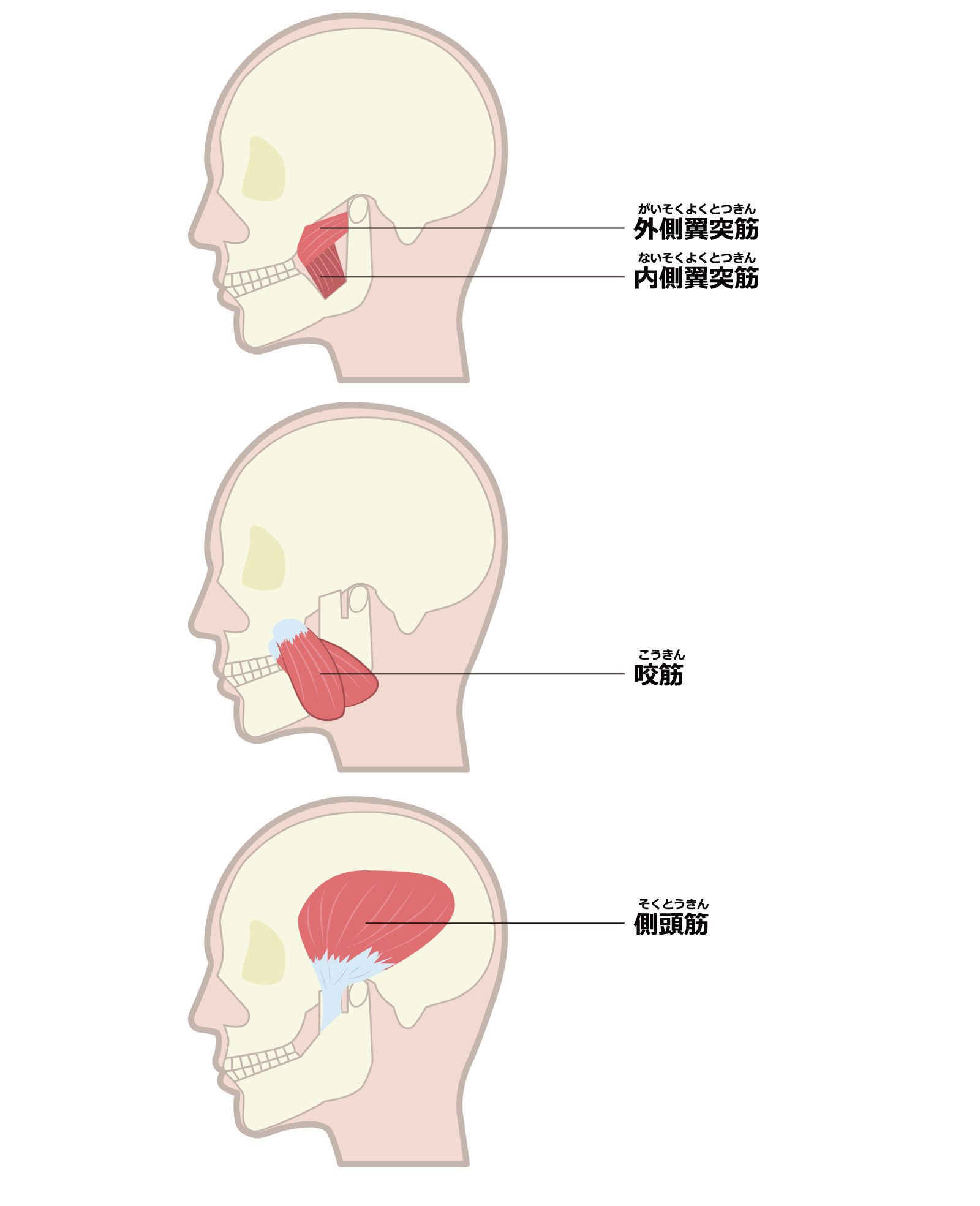

・「噛む」に影響する筋肉を動かす。

三叉神経のセルフケア法

三叉神経のセルフケアは2種類あります。

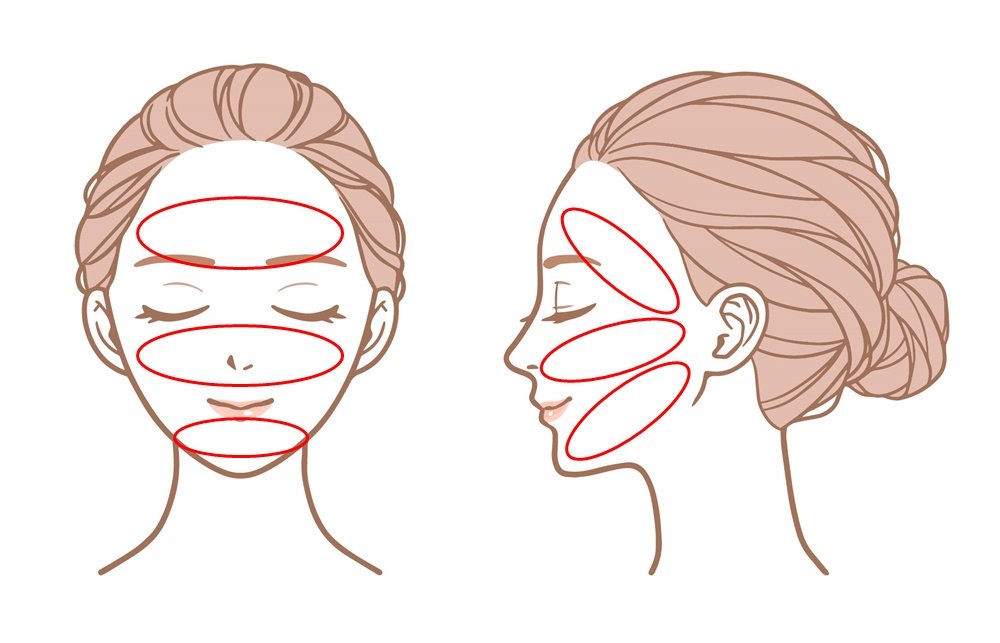

①感覚の確認

⇧のように顔を3段に分け、手で触ってみてください。

可能であれば、保冷剤などでも触ると、知覚異常が分かりやすいです。

<チェックポイント>

・左右差はないか?

・上下で感覚が違うところがないか?

・冷たく感じない場所はないか?

・冷たく感じすぎる場所はないか?

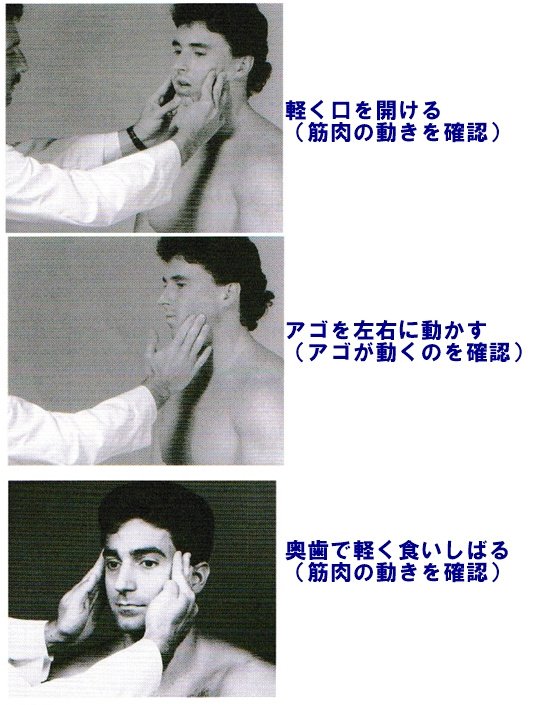

②運動の確認

⇧のように、顔に軽く手を押し当てて筋肉などの動きを確認してください。

<チェックポイント>

・左右差はないか?

・動かしにくいところはないか?

注意

脳神経には、繰り返しの刺激が苦手なものと、やるほどに良い効果につながるものがあります。

三叉神経は前者の、「繰り返しの刺激が苦手なもの」なので、あまりしつこくせず、一日一回程度の確認でOKです。

自分では元気なつもりでいても、体力や免疫力が低下しているときには、いつもと違う感覚になります。

そんな時は、少し早く寝たり、いつもより長く睡眠を取るようにしてください。

通常は1日程度で回復すると思いますが、長引きそうでしたら、できるだけ早く皮膚科や脳神経科を受診するようにしてください。

投稿日: 2022/09/09

脳神経のセルフケア③ 動眼・滑車・外転神経

2022/09/02 【 症状と療法 】

脳神経のセルフケア3

今回は、動眼・滑車・外転神経についてシェアします。

<セルフケアでできること>

・眼瞼下垂(がんけんかすい)を伴う、動眼神経病変の早期発見

・滑車神経病変の早期発見

・外転神経病変の早期発見

・動眼・滑車・外転神経の活性

「体のケアは、筋トレや運動をすればいいけど、脳神経ってどうやってケアするの?老化を待つだけじゃないの?」

「できるだけ長く、若い脳でいたい」

そんな方の参考になれば嬉しいです。

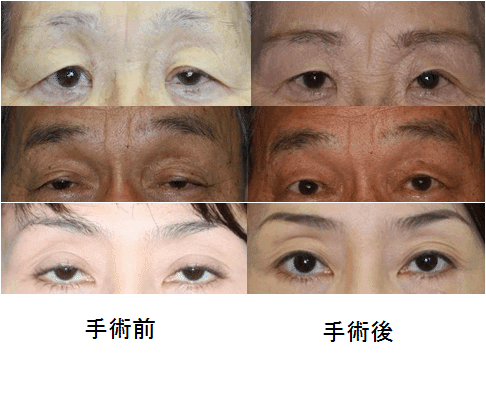

眼瞼下垂は聞き慣れないかもしれないので、参考として大阪市立総合医療センターのHPから画像をお借りしていました⇩。

オペをすれば改善するとは言え、できる限り避けたい方のほうが多いと思いますので、気になる方は今回のセルフケアを続けてみてください。

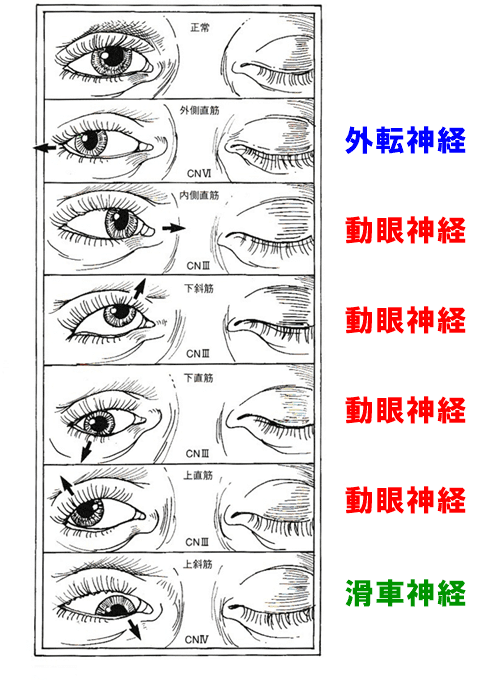

動眼・滑車・外転神経 とは

動眼・滑車・外転神経 は、それぞれ脳神経12種の3・4・6番目で、主な機能は「眼球運動・瞳孔の調節」です。

言葉の通り、眼球を動かしたり、光の量を調節する働きがあります。

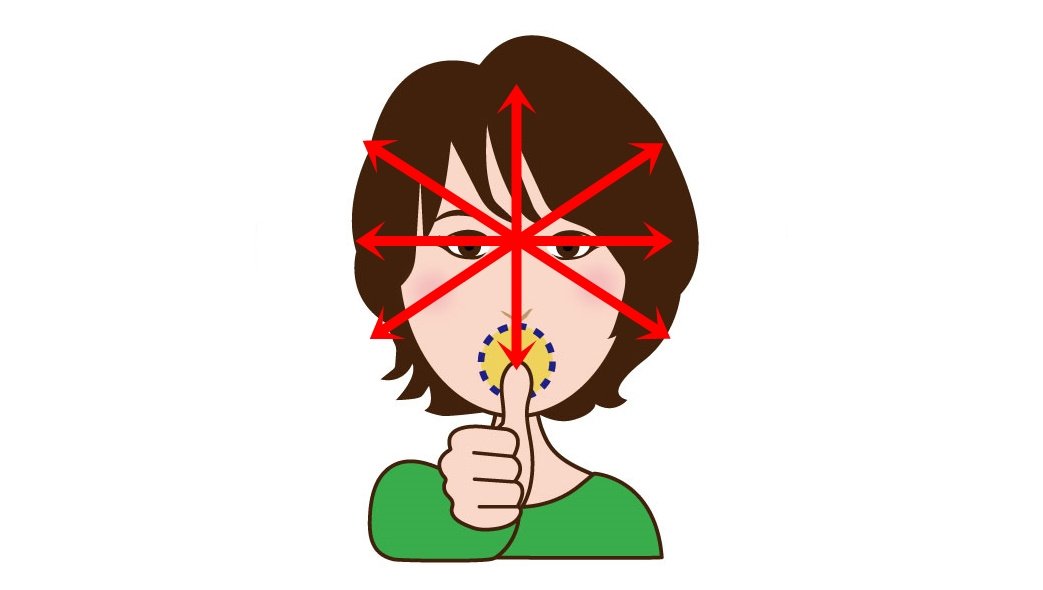

動眼・滑車・外転神経のセルフケア法

眼球は、動眼・滑車・外転神経でそれぞれ異なる動きをしますが⇧、セルフケアは同時に行うことができます。

①顔を固定し、目だけを動かす

②「暗所⇔明所」で目が対応できるかを確認する

毎日続けることで、眼球の動きや瞳孔にかかわる目の異常に、いち早く気づくことができるようになります。

①顔を固定し、目だけを動かす

上手では親指の爪ですが、ペンなどでも構いません。

眉間(みけん)を中心に、顔の前で対象物を動かし、目だけでコレを追ってください。

②「暗所⇔明所」で目が対応できるかを確認する

コレは薄暗い部屋から、明るいところ、またはその逆に移動した時に、明るさに慣れるまでのスピードを意識して生活するだけでOKです。

注意

脳神経には、繰り返しの刺激が苦手なものと、やるほどに良い効果につながるものがあります。

動眼・滑車・外転神経は後者の、「繰り返しが得意なもの」なので、やることで機能の低下予防や、機能回復につながります。

日頃から、PCやスマホなど、いつも同じ場所を見続けていたり、モニターの光を見続けている自覚がある方は、積極的に生活に取り入れるといいですよ。

また、「見えている範囲や見え方が、いつもと違うな」と感じたら、できるだけ早く眼科や脳神経科を受診するようにしてください。

投稿日: 2022/09/02

脳神経のセルフケア② 視神経

2022/08/26 【 症状と療法 】

視神経(ししんけい)とは

視神経は、脳神経12種の内の2番目で、主な機能は「視覚」です。

網膜で受け取った情報(光の明暗、色彩、形、遠近)を脳に伝える役割があります。

なんだか難しそうですが、物を見るための神経と思っていただいてOKです。

視神経のセルフケア法

視神経は、視覚を確認することがセルフケアになります。

具体的には、「視力・視野」です。

毎日続けることで、視力にかかわる筋肉が鍛えられるだけでなく、目の異常にもいち早く気づくことができるようになります。

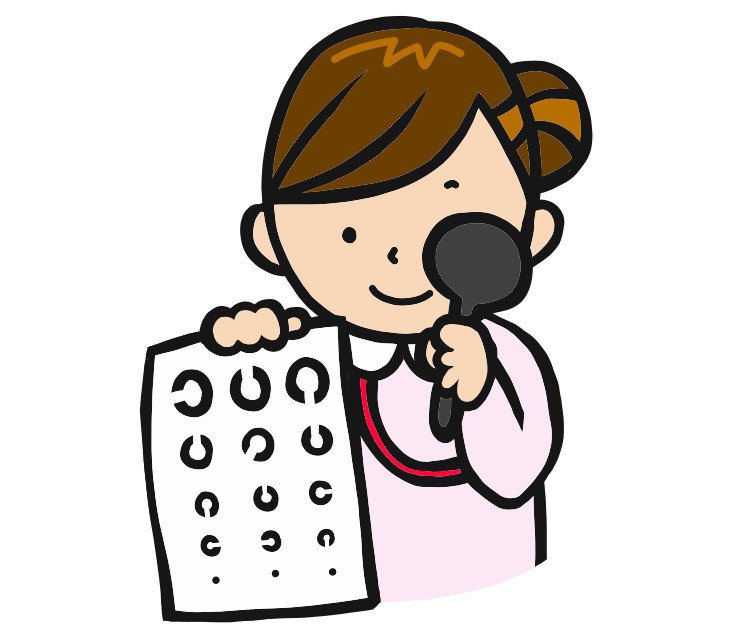

①片目ずつ、「視力検査」をする

小学生の頃から慣れ親しんだ通常の視力検査で、どれくらいクッキリ見えているかの検査です。

検査用紙は、⇧のイラストを押すとダウンロード(PDF)できるので、自宅やコンビニのプリンターで印刷し使用してください。

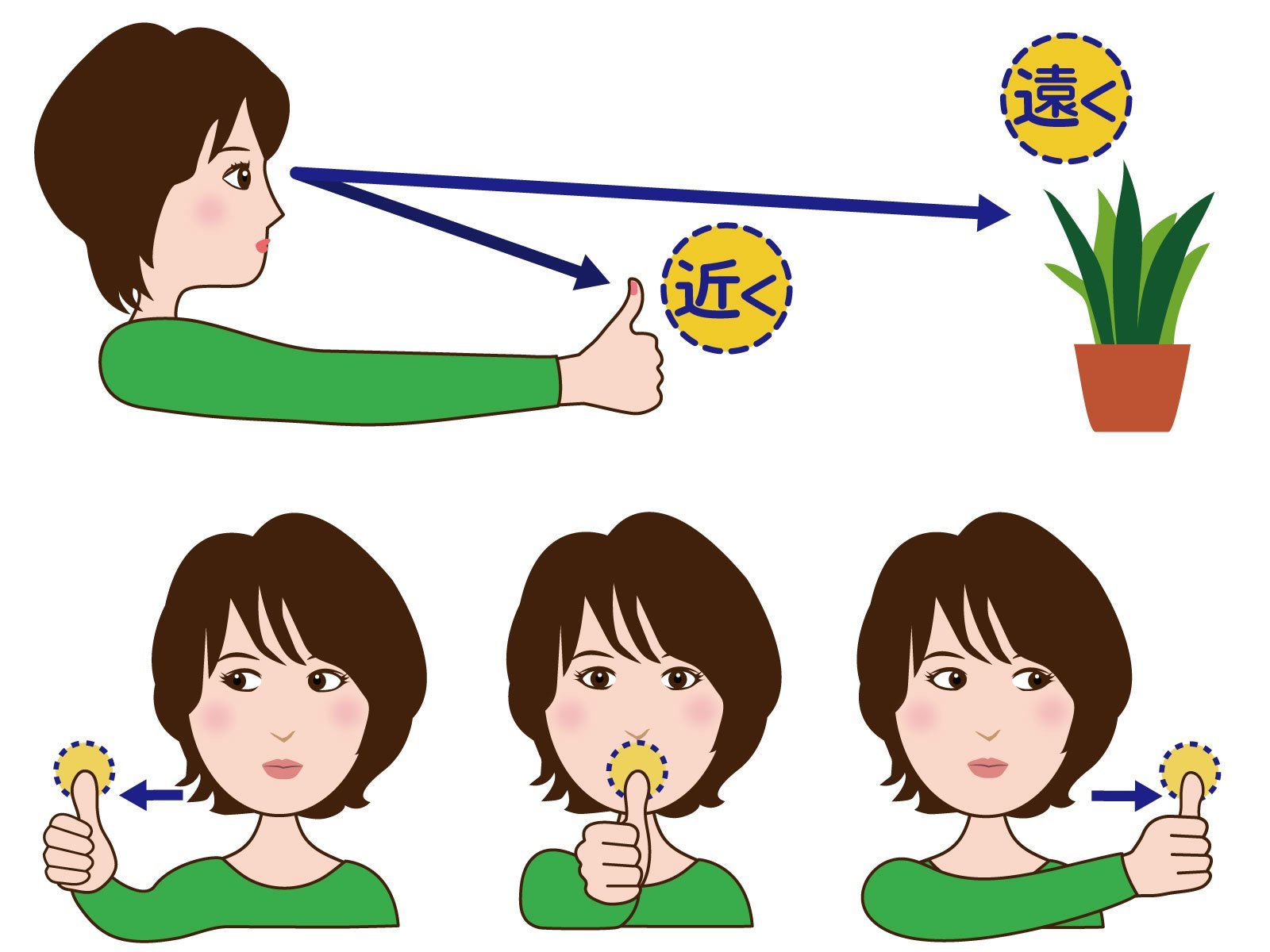

②片目ずつ、「視野検査」をする

視野検査はあまり聞き慣れない言葉ですが、親指の爪を目印に、どこまでなら見えるか?を確認する検査です。

視力が悪い方は、シールを爪に貼るなどして、目立つようにするとやりやすいと思います。

視野検査で早期発見できる!

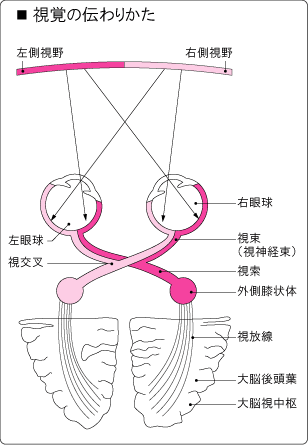

視神経の機能は、⇩のように少し複雑になっています。

一見わかりにくいですが、例えば

・左眼球が使えなくなると、左が見えにくくなる

・右脳が障害されると、左が見えなくなる

と覚えておけば、視覚に違和感が出た時に、異常を見過ごしてしまうことが無くなります。

注意

脳神経には、繰り返しの刺激が苦手なものと、やるほどに良い効果につながるものがあります。

視覚は後者の、「繰り返しが得意なもの」なので、やることで機能の低下予防や、機能回復につながります。

また繰り返しになりますが、視覚は「目の異常」でも「脳の異常」でも障害が起こりますが、発症のタイプにより、障害されている部位が異なります。

「見えている範囲や見え方が、いつもと違うな」と感じたら、できるだけ早く眼科や脳神経科を受診するようにしてください。

投稿日: 2022/08/26

体を柔らかくするセルフケア

2022/08/12 【 症状と療法 】

体を柔らかくするセルフケア

体の硬さに関する相談を受けましたので、今回はそれについてのセルフケア法をシェアします。

やり方はすごく簡単です。

・大きく

・ゆっくり

・ラジオ体操

を毎日するだけ!

イメージは、「錆びて途中までしか開閉できない扉」と同じです。

⇧みたいな古い扉でも、何度も、ゆっくり、開閉を繰り返していたら、徐々に開閉範囲が広がってきますよね。

体が硬い人の体も、錆びた扉と同じです。

大きく、ゆっくり、繰り返し動かすことで、柔らかい体になっていきます。

ストレッチはオススメしません

よく、「どんなストレッチをしたら良いですか?」と聞かれますが、今回のような場合はストレッチはオススメではありません。

理由は、「大きく開かない扉」を全力で開ける方向に押しても、一時的にしか改善しないのと同じです。

開かない理由があるから、開かない。

むしろ、無理やり開けると破損する場合もあります。

つまり、開かないのは結果であって、原因ではありません。

体が硬いのは結果。

ではなぜ体が硬くなるか?

僕は多くの現代人は、「日常的に限られた運動域だけで生活をしているから」だと想像しています。

日頃使っていないのなら、可動範囲が限定されるのは当たり前のことです。

そして改善していく場合は、いきなり大きく動かすのではなく、徐々に動く範囲を広げる方が壊れることなく、持続性がある結果に繋がります。

そのことから、

・大きく

・ゆっくり

・ラジオ体操

することが、「体を柔らかくするセルフケア」として適切だとお伝えしています。

今回の情報が、体の硬さで悩む方の参考になれば幸いです。

それではまた

投稿日: 2022/08/12